1月の瞑想クラスでは、アナパナサティを中心に行います☆

アナパナサティとは、

入ってくる息(アーナ)、出ていく息(アパーナ)に

気づく(サティ)のこと。

お釈迦様が一番最初に行った

瞑想法ともいわれています。(※諸説あります)

裕福な家に育ったお釈迦様は、

家の門を出たところで

病を患いながら歩く人を見かけ

誰もが病に苦しむことを知ります。

数日後には、

今度は老いた人を見かけ、

誰もがいつか老いていくことを

知ります。

そしてまた数日後。

今度は葬儀の参列に遭遇し、

誰もが死を迎えることを知ります。

インドではもともと

「生まれてきたこと、生きることは苦しみ」と考えられていたため、

「生まれる、生きる」を含めた

生、老、病、死

という苦しみからどうしたら解放されるのか?

その答えを探すために出家した、

と言われています。

これが108回太陽礼拝の時にもお話した、

「四苦八苦」

ただこれは現在使われているような、

「人生は苦しみだらけ」

というような意味ではなく、

ここでの苦しみとは

『思い通りにならないこと』

を指します。

そしてその後

菩提樹の元で悟りを開いた。

というのは有名な話ですが、

この時に「心身の観察」である

「ヴィパッサナー瞑想」を行い

悟りを開いたと伝えられています。

悟りを開く…というと

手の届かないもの。または意識高い系の人がすること笑。

のように聞こえますが、

感情に任せた行動を減らすことができる

偏ったものの見方が減る

といった、

苦しみの原因となるものを

自分の中から減らすことができると

感じています。

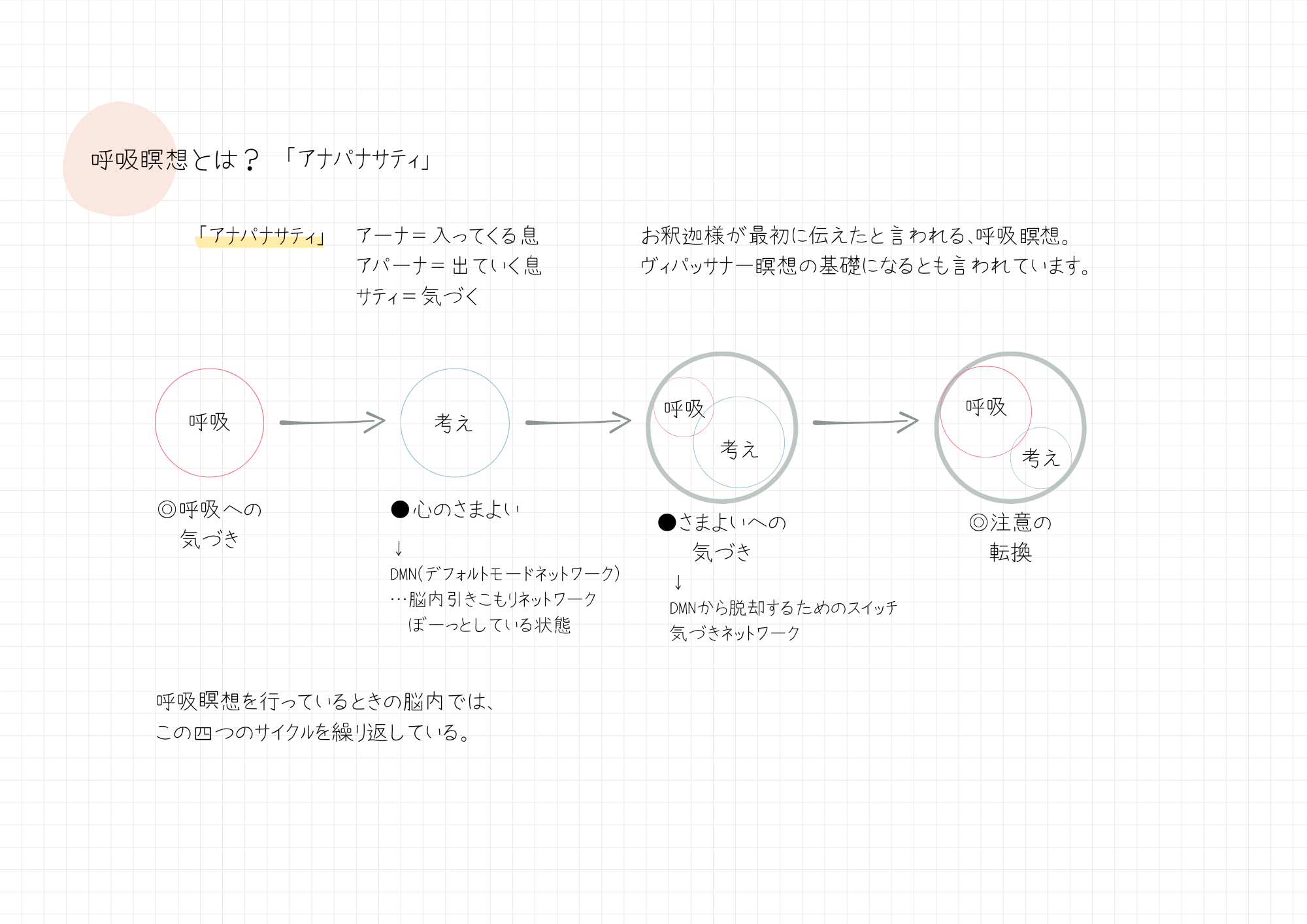

この呼吸瞑想では、

脳内は上の絵のような(1枚目)

4つのサイクルを繰り返します。

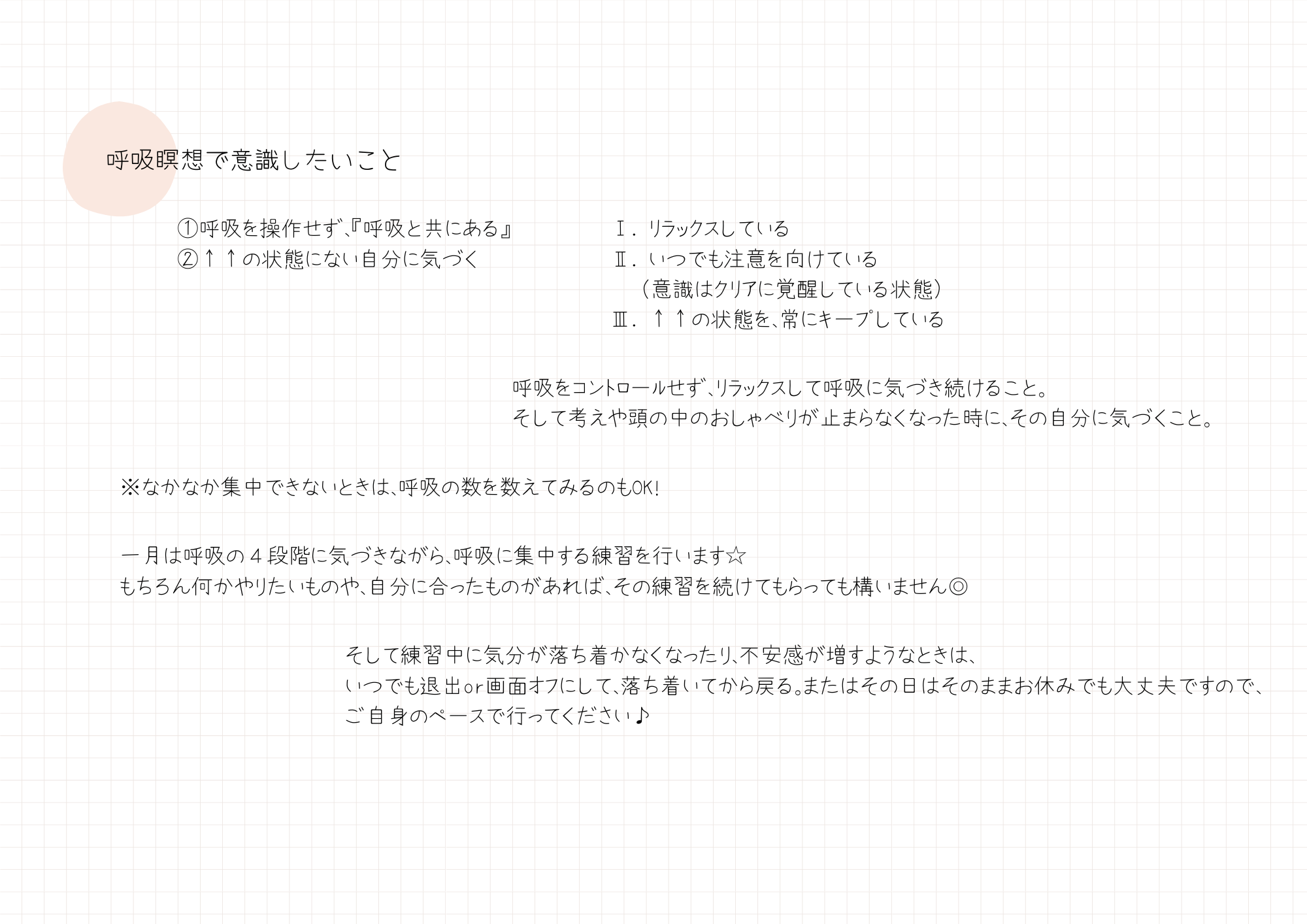

呼吸をコントロールしたり、

自分の理想へ近づけたりはせず、

違うことを考え始めた自分を否定したり、

その思考を悪者扱いしたりせず、

・呼吸に集中している自分

・違うことを考え始めた自分

・また呼吸に意識を戻した自分に

『気づく』

そして『気づき続ける』という練習をします。

そしてこれがマットの上や

瞑想のクラス中だけではなく、

自分のものとなって、自然な自分の一部となって、

普段も気づき続けることができるようになる。

というために行っています。

(まあ、そんなうまくはいかないでしょうけど(笑))

瞑想クラスの中での注意点

よくお話をしますが、

瞑想中に不安感が募ったり、

落ち着かなくなったり、

悲しくなったり…という反応が自分の中に生まれたら、

決して無理をしないでください◎

少し意識をそらしたり、

または自分の好きな負担にならない瞑想の練習に

切り替えたり、

もちろん途中退出、

または画面オフにしていったん休憩、

というのも選択肢に入れてみてください。

苦しさも落ち着いて気づき、

観察できるようであれば

試してみるのもよいですし、

そういう形を勧める先生もいますが、

私個人としては、それが必ずしも

良い方向へ向かうとは思えないので、

「無理せずに」ということを随時お伝えしています。

「今の自分にとっては座ることは不快なものなんだ」

ということに気づく、

というのもとても大切な瞑想の練習ですので、

決して無理のないように、ご自身のペースで練習していただけたらと思います。

呼吸瞑想については、

また少しづつこちらに記事を更新していきます✎

瞑想練習を深めるためにも、時々目を通していただけたら嬉しいです☆